Como os Cientistas Mapeiam a Distância da Lua

Uma Jornada de Séculos de Ciência e Precisão

CURIOSIDADES

Arthur Noronha

5/17/20254 min read

Por Arthur Noronha

17 de maio de 2025

A Lua, nosso satélite natural, tem fascinado a humanidade desde os tempos mais remotos. Mas medir com exatidão a distância que a separa da Terra não é algo trivial. É um desafio que, ao longo dos séculos, estimulou a criatividade, a curiosidade e o desenvolvimento de técnicas científicas que refletem a evolução do conhecimento humano.

A história para determinar essa distância começa com as primeiras tentativas da astronomia antiga. Hiparco, um dos maiores astrônomos gregos da antiguidade, por volta do século II a.C., utilizou observações cuidadosas de eclipses lunares e a geometria para estimar o espaço entre a Terra e a Lua. Hiparco percebeu que, durante um eclipse lunar, a sombra da Terra projetada sobre a Lua poderia ser usada para calcular proporções e, com isso, inferir distâncias. Embora os recursos fossem limitados e os cálculos rudimentares, essa abordagem estabeleceu um modelo científico para tratar o problema.

Com o passar dos séculos, as técnicas evoluíram. No Renascimento, com o aperfeiçoamento dos telescópios, os astrônomos passaram a medir com mais precisão o ângulo aparente da Lua em relação a estrelas fixas. A partir desses ângulos, usavam trigonometria para calcular a distância lunar. Um dos métodos mais famosos foi o da paralaxe, que consiste em medir o deslocamento aparente da Lua visto de dois pontos distintos da Terra, geralmente distantes centenas de quilômetros um do outro. Comparando esses ângulos, era possível traçar um triângulo imaginário, cuja base era a distância entre os pontos de observação na Terra e os lados levavam à Lua. A aplicação da trigonometria então fornecia uma estimativa da distância.

Apesar de esses métodos terem aumentado a precisão, a margem de erro ainda era relativamente grande. O que faltava para um salto na exatidão era a capacidade de medir o tempo que a luz ou um sinal demora para percorrer a distância até a Lua e voltar, uma vez que sabemos que a velocidade da luz é constante e conhecida.

Foi no século XX que a ciência deu um passo decisivo com a invenção do radar e, posteriormente, do laser. Durante a Segunda Guerra Mundial, o radar foi desenvolvido para detectar objetos distantes usando ondas de rádio. Essa tecnologia foi adaptada para medir a distância até a Lua a partir dos anos 1940, com o envio de ondas de rádio que eram refletidas na superfície lunar e recebidas novamente na Terra. Calculando o tempo de ida e volta dessas ondas e sabendo que elas viajam à velocidade da luz, os cientistas puderam medir a distância lunar com uma precisão muito maior do que jamais fora possível antes.

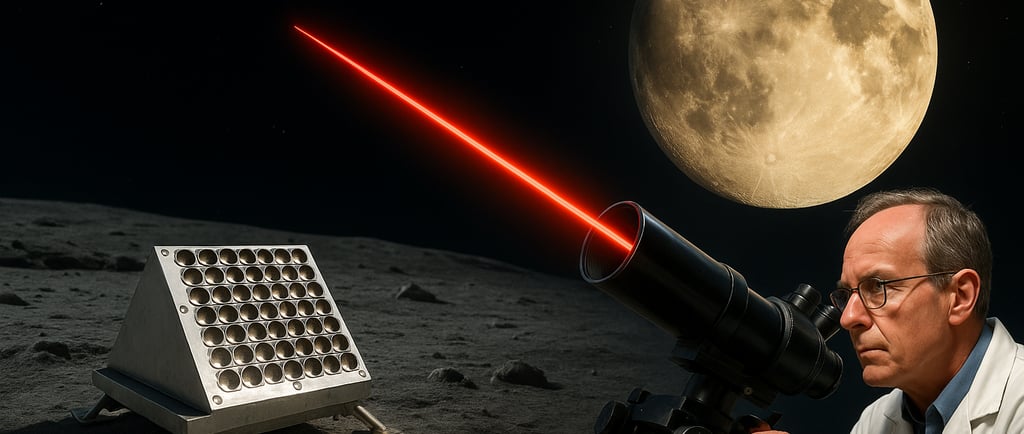

Porém, o verdadeiro salto veio com a chegada das missões Apollo e a instalação dos retrorrefletores na superfície lunar. Esses painéis são dispositivos especialmente desenhados para refletir com alta eficiência os feixes de laser emitidos da Terra, retornando exatamente para a origem. A técnica, chamada Laser Ranging Lunar, consiste em disparar pulsos curtos de laser em direção a esses retrorrefletores e medir o tempo que esses pulsos levam para fazer a viagem de ida e volta. A distância da Lua é então calculada pela fórmula:

Distância = (Tempo de ida e volta × velocidade da luz) ÷ 2

Essa fórmula divide o tempo total por dois porque o cálculo é de ida e volta, e a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 299.792 quilômetros por segundo.

A precisão dessa medição é surpreendente. Hoje, graças a essa técnica, os cientistas conseguem determinar a distância entre a Terra e a Lua com um erro de poucos centímetros, mesmo com uma distância média que varia entre aproximadamente 356 mil e 406 mil quilômetros, devido à órbita elíptica da Lua.

Além de medir essa distância, o Laser Ranging Lunar trouxe outras descobertas. Os dados indicam que a Lua está se afastando da Terra a uma taxa de cerca de 3,8 centímetros por ano, um fenômeno causado pela interação gravitacional e pelo efeito das marés terrestres. Esse conhecimento é fundamental para entender a evolução do sistema Terra-Lua ao longo de milhões de anos.

Mais do que isso, os experimentos com os refletores lunares servem para testar teorias físicas fundamentais. Por exemplo, ao analisar pequenas variações na órbita da Lua, os cientistas verificam a validade da teoria da relatividade geral de Einstein, confirmando que a gravidade funciona exatamente como previsto, mesmo em escalas astronômicas.

Vale destacar que o sucesso desses experimentos depende de equipamentos extremamente sensíveis. As estações terrestres precisam de telescópios potentes e detectores capazes de captar os poucos fótons que retornam da superfície lunar, em meio ao ruído e às interferências atmosféricas. A operação requer precisão milimétrica e muitas vezes é realizada em condições climáticas ideais.

Em resumo, a medição da distância da Lua é um excelente exemplo de como a ciência combina observação, experimentação e tecnologia para transformar perguntas aparentemente simples em projetos complexos e fascinantes. De Hiparco aos lasers modernos, o homem tem se dedicado a decifrar o espaço que nos separa do nosso vizinho celeste, e cada avanço abre novas portas para o entendimento do universo.

A próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se: aquela luz que brilha no céu foi alvo de uma longa jornada de descobertas humanas, feita com paciência, precisão e muita ciência.